Bayangkan sebuah bandara modern seluas 1.800 hektare dengan dua landasan pacu dan terminal megah yang mampu menampung 12 juta penumpang per tahun—namun hanya digunakan oleh 413.240 penumpang pada 2024. Inilah paradoks Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, sebuah mega proyek Rp 2,6 triliun yang kini menjadi simbol dilema pembangunan infrastruktur di Indonesia (Gulo, 2023).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada konektivitas udara untuk menghubungkan berbagai wilayahnya (Asmiati et.al, 2025). Pemerintah pun meluncurkan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 2016, dengan harapan infrastruktur transportasi dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Bandara Kertajati adalah salah satu flagship project yang diharapkan dapat mengubah wajah perekonomian Jawa Barat bagian utara. Namun, tingkat okupansi yang hanya 3% dari target dan kerugian operasional Rp 60 miliar per tahun, bandara yang mulai beroperasi sejak 2015 ini justru menghadapi krisis eksistensial (Idris, 2024). Situasi semakin memburuk ketika maskapai domestik satu per satu menarik pesawatnya sejak Juni 2025, menyisakan hanya penerbangan internasional ke Singapura dan layanan haji (Pratomo, 2025).

Pertanyaan krusial pun muncul: Mengapa sebuah bandara dengan fasilitas world-class di lokasi strategis bisa mengalami kegagalan spektakuler? Jawabannya terletak pada dua faktor fundamental yang sering diabaikan dalam perencanaan infrastruktur: keterjangkauan fasilitas transportasi publik dan dampak ekonomi regional yang tidak terintegrasi dengan optimal.

Meski terhubung dengan Tol Cisumdawu yang menghubungkan Bandung-Majalengka, masyarakat Bandung dan sekitarnya justru memilih Bandara Halim Perdanakusuma atau Soekarno-Hatta (Ryandi, 2018; Idris, 2025). Tidak adanya sistem transportasi publik yang memadai dan terpadu menjadi batu sandungan utama yang mengubah "kemegahan fisik" menjadi "kesunyian operasional".

Studi kasus Bandara Kertajati menjadi referensi berharga untuk memahami faktor-faktor kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, sekaligus memberikan wawasan untuk pengembangan proyek serupa di masa depan.

Metode Penelitian

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan fokus utama pada Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai lokasi dimana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati berada. Bandara ini terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, dengan koordinat geografis 6°39'32.4"S , 108°09'50.4"E. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Majalengka merupakan wilayah yang diharapkan menerima dampak ekonomi langsung dari operasional bandara.

Wilayah kajian diperluas untuk mencakup daerah-daerah dalam radius pelayanan bandara, khususnya kawasan Bandung Raya dan Cirebon Raya yang secara teoritis merupakan catchment area potensial bandara. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan ketersediaan data sekunder yang diperlukan untuk analisis ekonomi regional dan aksesibilitas transportasi publik.

2.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menganalisis data statistik ekonomi regional dalam periode waktu tertentu, sementara metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi keterjangkauan fasilitas transportasi publik serta dampak ekonomi keberadaan bandara. Aspek komparatif diterapkan untuk membandingkan kinerja Bandara Kertajati dengan Bandara Halim Perdanakusuma sebagai pembanding.

2.3 Variabel dan Sumber Data Penelitian

-

1.Keterjangkauan Fasilitas Transportasi Publik - POI Bandara Kertajati - POI fasilitas transportasi: pintu tol, stasiun, dan terminal

-

2.Perkembangan Ekonomi dapat dapat dilihat dari variabel-variabel makro ekonomi, variabel multipiler sosial ekonomi, dan dinamika investasi di Kabupaten Majalengka. Data ini didapatkan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2024. a. Variabel ekonomi makro - PDRB ADHB (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) dalam satuan juta rupiah; - Rasio PDRB ADHB Sektor Transportasi terhadap total PDRB dalam persentase; - Rasio PDRB ADHB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB dalam persentase. Sektor Pariwisata disusun dari - Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dalam persentase; - Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam persentase tahunan b. Variabel multiplier effect sosial ekonomi - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam persentase; - Persentase Penduduk Miskin dalam persentase; - IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dalam skala indeks; - Tingkat Pengangguran Terbuka dalam persentase; c. Variabel Investasi - PMA (Penanaman Modal Asing) dalam satuan US Dollar (Ribu) - PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dalam satuan Rupiah (Juta)

-

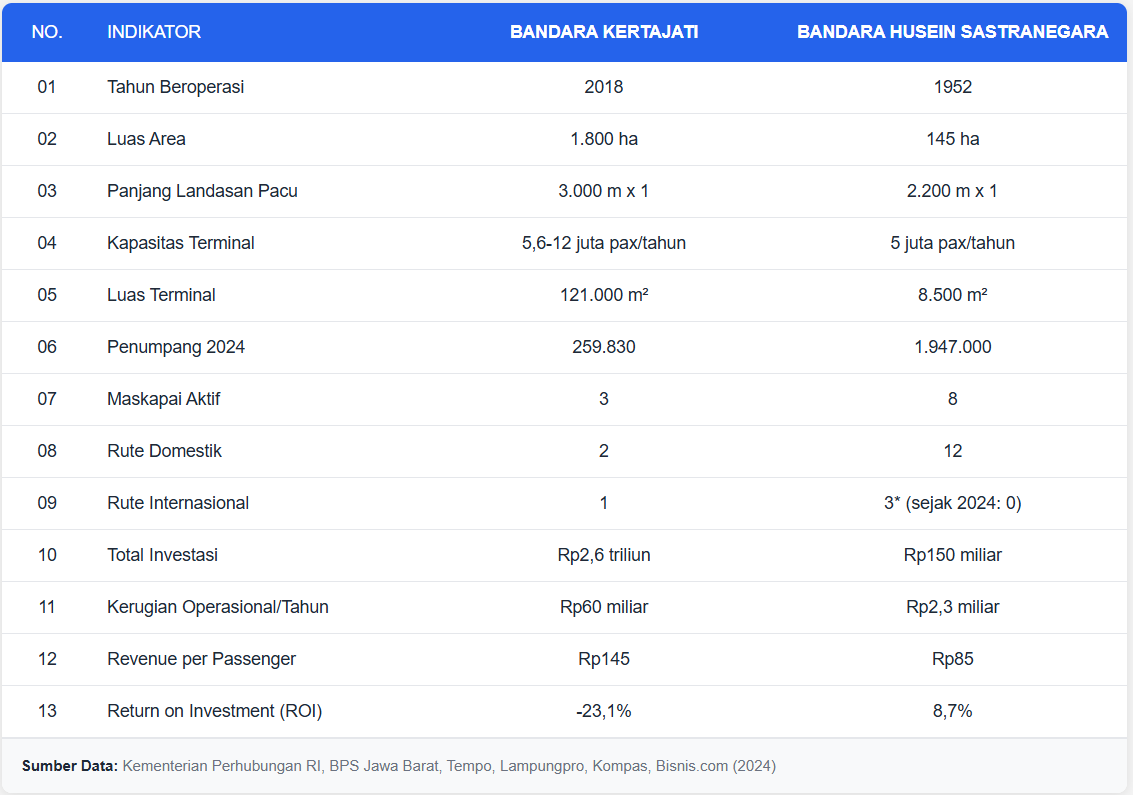

3.Perbandingan Bandara Kertajati dan Bandara Halimperdana Kusuma - Tahun beroperasi - Luas area dalam hektare - Panjang landasan pacu - Kapasitas terminal penumpang per tahun - Luas terminal dalam meter persegi - Jumlah penumpang - Jumlah maskapai aktif - Jumlah rute domestik - Jumlah rute internasional - Total investasi - Kerugian operasional per tahun - Revenue per passenger - Return on Investment (ROI)

Hasil dan Pembahasan

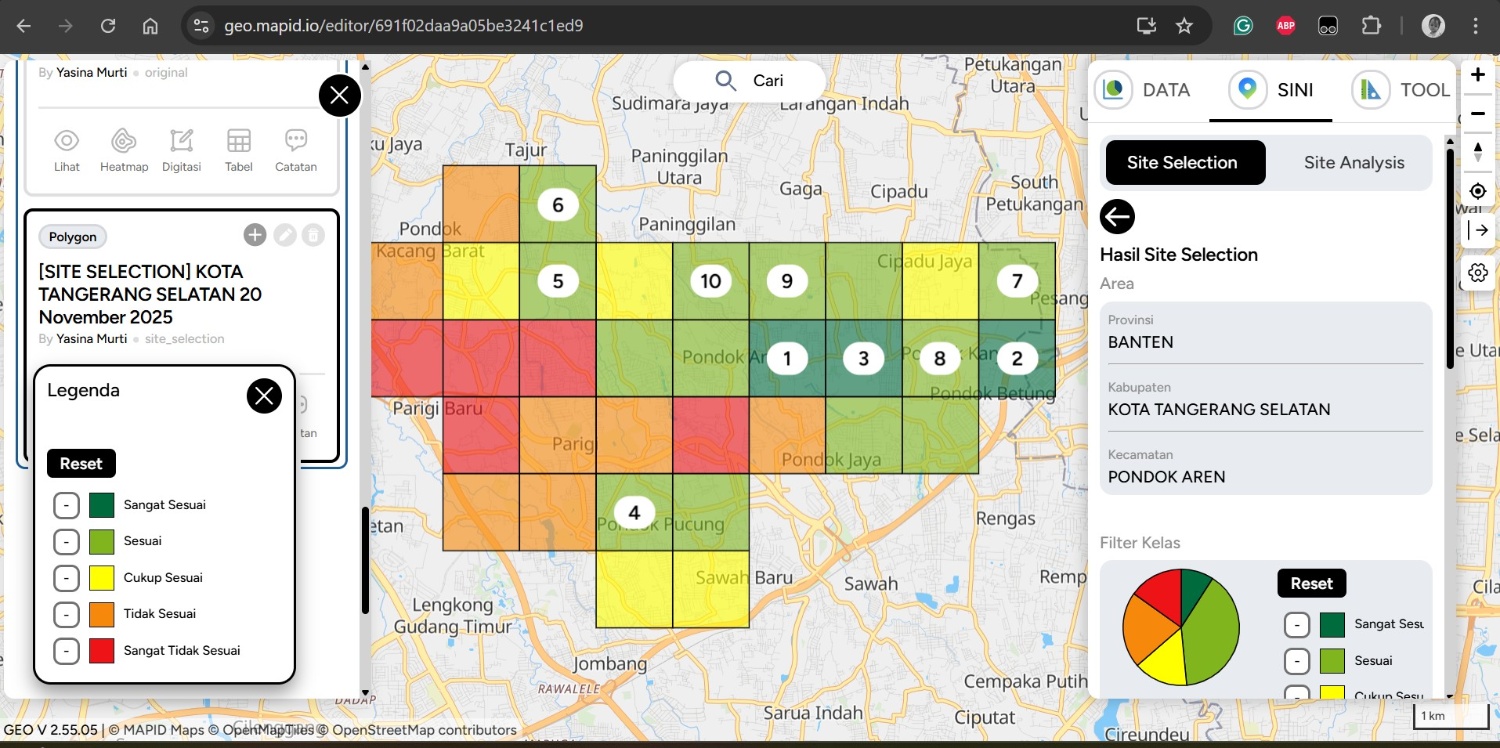

3.1 Keterjangkauan Bandara

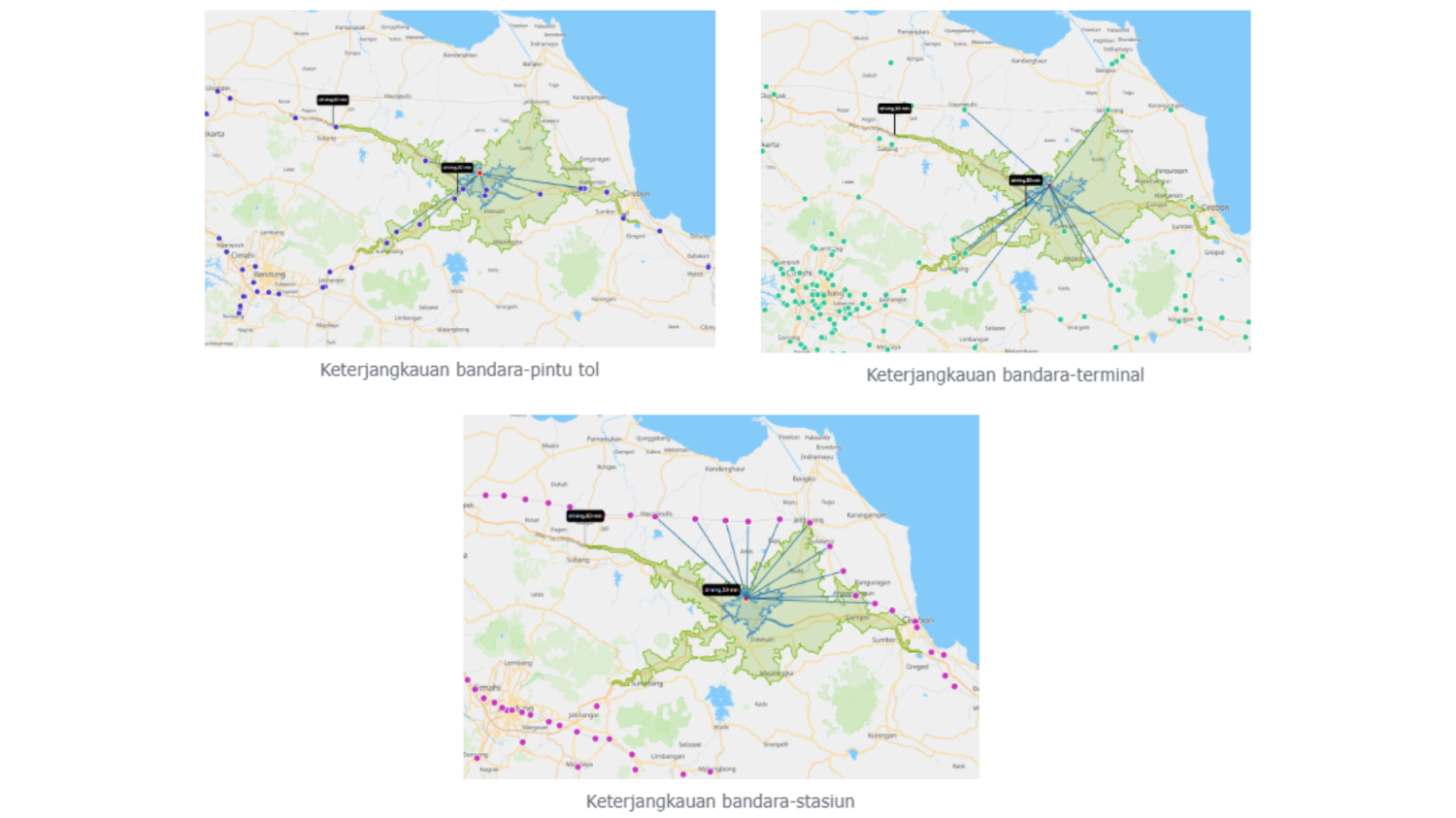

Bandara Kertajati dirancang sebagai simpul strategis transportasi udara di Jawa Barat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana ia terhubung dengan jaringan transportasi publik regional. Dengan memanfaatkan analisis isochrone dan garis origin-destination (OD), analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana konektivitas bandara terhadap jaringan transportasi publik yang ada, serta wilayah-wilayah mana saja yang sudah terjangkau dengan baik maupun yang masih mengalami hambatan akses.

Dengan menggunakan tools origin-destination matrix, diperoleh data jarak dan waktu tempuh dari pintu tol, terminal, dan stasiun menuju Bandara Kertajati. Analisis ini mencakup POI (point of interest) yang berada di wilayah sekitar Majalengka, seperti Kabupaten dan Kota Cirebon, Sumedang, Indramayu, hingga Kota Bandung. Jika dilihat berdasarkan jenis POI, pintu tol cenderung menjadi kategori yang paling dekat secara umum, dengan 13 dari 24 pintu tol dapat dijangkau dalam waktu sekitar 30 menit dari Bandara Kertajati. Pintu tol terdekat adalah Gerbang Tol Kertajati dengan waktu tempuh 8,45 menit, sedangkan yang terjauh adalah Gerbang Tol Cileunyi dengan waktu tempuh 57 menit. Sementara itu, stasiun kereta menunjukkan sebaran jarak tempuh yang lebih lebar dan rata-rata waktu yang lebih tinggi, mengindikasikan adanya kesenjangan konektivitas antara bandara dan moda transportasi rel.

Analisis area jangkauan juga dilakukan dengan menggunakan isochrone yang dibuat melalui platform GEO MAPID. Zona pertama ditetapkan untuk waktu tempuh hingga 30 menit, yang meliputi wilayah seperti Kecamatan Jatitujuh di Majalengka hingga Kecamatan Ujungjaya di Sumedang. Zona kedua mencakup waktu tempuh hingga 60 menit dan menjangkau area yang lebih luas seperti Sumedang, Cirebon, dan Subang. Berdasarkan hasil isochrone dari OpenRouteService (ORS), terdapat 9 pintu tol yang dapat ditempuh dalam 30 menit dan 12 pintu tol dalam 60 menit. Selain itu, terdapat 3 stasiun di selatan dan 17 stasiun di utara yang dapat diakses dalam waktu 60 menit, serta 39 terminal yang berada dalam cakupan waktu tersebut. Hanya Terminal Bus Cipaku yang memiliki waktu tempuh di bawah 30 menit.

Meskipun cakupan aksesibilitas berdasarkan isochrone cukup luas, masih terdapat sejumlah POI yang berada di luar jangkauan 60 menit dari Bandara Kertajati. Titik-titik ini umumnya tersebar di wilayah selatan seperti Tasikmalaya, Garut, sebagian Sukabumi, dan termasuk Kota Bandung. Keterbatasan akses ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya infrastruktur jalan langsung menuju bandara, serta minimnya moda transportasi umum yang efisien. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan jaringan transportasi antarwilayah untuk mendukung peran Bandara Kertajati sebagai simpul utama transportasi regional.

3.3 Perkembangan Ekonomi Regional

Keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mulai beroperasi sejak 2015 dengan investasi mencapai Rp 2,6 triliun diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Majalengka dan wilayah sekitarnya. Konsep multiplier effect dari pembangunan infrastruktur transportasi udara secara teoritis seharusnya mampu mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas, daya tarik investasi, dan pengembangan industri pendukung. Namun, realitas operasional bandara yang hanya mencapai 3% dari target penumpang tahunan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas investasi infrastruktur tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Evaluasi dampak ekonomi keberadaan bandara menjadi sangat penting mengingat status proyek ini sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah utara Jawa Barat. Kondisi operasional yang tidak optimal, termasuk penarikan maskapai domestik sejak Juni 2025, berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi regional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis perkembangan indikator ekonomi makro di Kabupaten Majalengka selama periode pasca pembangunan bandara menjadi krusial untuk memahami sejauh mana investasi infrastruktur ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya, Analisis perkembangan ekonomi regional di Kabupaten Majalengka pasca beroperasinya Bandara Kertajati dapat dilihat melalui indikator-indikator ekonomi makro yang disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2. Data menunjukkan dinamika perubahan berbagai variabel ekonomi selama periode 2015-2023.

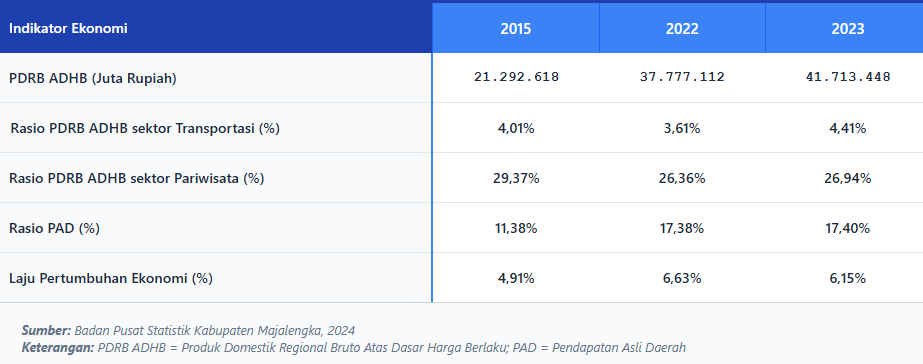

Berdasarkan diatas, PDRB ADHB Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari Rp 21.292.618 juta pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 41.713.448 juta pada tahun 2023. Peningkatan PDRB ini dapat dikaitkan dengan momentum pembangunan infrastruktur yang dimulai sejak 2015, dimana investasi besar-besaran untuk pembangunan bandara dan infrastruktur pendukungnya seperti jalan tol memberikan stimulus ekonomi melalui aktivitas konstruksi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pertumbuhan ini lebih merupakan dampak dari fase konstruksi daripada operasional bandara itu sendiri, mengingat tingkat okupansi bandara yang sangat rendah.

Kontribusi sektor transportasi terhadap PDRB menunjukkan pola yang menarik, dimana pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 4,01%, mengalami penurunan menjadi 3,61% pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 4,41% pada tahun 2023. Penurunan pada tahun 2022 dapat dijelaskan oleh dampak pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi industri penerbangan dan transportasi secara global. Peningkatan kembali pada tahun 2023 menunjukkan adanya pemulihan sektor transportasi pasca pandemi, meskipun belum mencapai level yang diharapkan dari keberadaan bandara internasional. Rendahnya kontribusi sektor transportasi ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur bandara sebagai penggerak ekonomi regional. Sedangkan, Sektor pariwisata menunjukkan kontribusi yang substansial namun mengalami tren menurun dari 29,37% pada tahun 2015 menjadi 26,94% pada tahun 2023. Penurunan ini paradoks dengan keberadaan bandara yang seharusnya meningkatkan aksesibilitas wisatawan. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh minimnya konektivitas penerbangan dari bandara, sehingga tidak memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisatawan.

Rasio PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 11,38% pada tahun 2015 menjadi 17,40% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya diversifikasi sumber pendapatan daerah dan peningkatan kemampuan dalam penggalian potensi ekonomi lokal. Namun, peningkatan PAD ini lebih disebabkan oleh intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengembangan sektor-sektor ekonomi lain di luar transportasi udara, mengingat kontribusi sektor transportasi yang relatif stagnan. Terakhir, Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari 4,91% pada tahun 2015 menjadi 6,15% pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya dinamika ekonomi yang positif. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi infrastruktur secara umum dan pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif lainnya, bukan secara spesifik dari operasional bandara yang masih belum optimal. Selanjutnya, dampak multiplier effect bandara dapat dijelaskan dengan variabel-varibel yang mempengaruhi kemampuan sosial penduduknya sebagai berikut.

Tabel 2. Perkembangan Variabel Multiplier Effect Dampak Ekonomi di Kabupaten Majalengka

Tabel di atas menggambarkan indikator multiplier effect yang menunjukkan dampak ekonomi yang lebih luas. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif stabil di sekitar 67-68% menunjukkan bahwa keberadaan bandara belum mampu menciptakan lapangan kerja baru yang signifikan. Hal ini dapat dipahami mengingat rendahnya aktivitas penerbangan yang berimplikasi pada terbatasnya kebutuhan tenaga kerja di sektor penerbangan dan industri pendukungnya.

Persentase penduduk miskin yang menurun dari 15,51% pada tahun 2015 menjadi 11,21% pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Penurunan kemiskinan ini lebih disebabkan oleh program-program pemerintah daerah dan nasional dalam pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi secara umum, bukan dari dampak langsung operasional bandara. IPM yang meningkat dari 64,75 menjadi 70,76 mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang merupakan hasil dari investasi pembangunan secara komprehensif di wilayah tersebut.

Tingkat pengangguran terbuka yang menurun dari 4,87% menjadi 4,12% menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Namun, penurunan ini tidak dapat dikaitkan langsung dengan keberadaan bandara mengingat minimnya aktivitas operasional yang seharusnya menjadi sumber lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, meskipun indikator ekonomi makro menunjukkan perbaikan, dampak spesifik dari Bandara Kertajati terhadap perekonomian regional masih belum terlihat secara signifikan, yang mengonfirmasi adanya kesenjangan antara ekspektasi investasi infrastruktur dengan realitas pencapaian tujuan pembangunan ekonomi regional. Secara ekonomi, pentingnya nilai investasi pada Kabupaten Majalengka selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

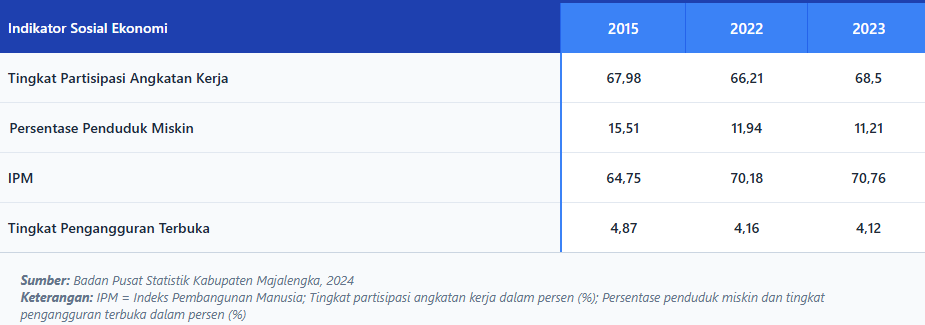

Gambar 1. Grafik Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Majalengka 2021-2024

Berdasarkan gambar di atas, perkembangan investasi di Kabupaten Majalengka periode 2021-2024 menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA mengalami tren peningkatan yang konsisten dari US$ 37,5 juta pada tahun 2021 menjadi US$ 60,4 juta pada tahun 2022, kemudian mencapai puncaknya pada US$ 153,5 juta di tahun 2023, namun mengalami penurunan menjadi US$ 108,5 juta pada tahun 2024. Sebaliknya, PMDN menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dengan peningkatan drastis dari Rp 650,7 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 1.801,6 miliar pada tahun 2022, kemudian turun signifikan menjadi Rp 876,8 miliar pada tahun 2023, sebelum kembali melonjak mencapai Rp 1.820 miliar pada tahun 2024. Pola investasi yang berfluktuasi ini mencerminkan ketidakstabilan iklim investasi regional dan menunjukkan bahwa keberadaan Bandara Kertajati belum mampu memberikan dampak yang konsisten terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Majalengka, dimana faktor-faktor eksternal dan kebijakan pemerintah tampaknya lebih berpengaruh dibandingkan kehadiran infrastruktur bandara dalam menarik investor. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh rendahnya tingkat okupansi bandara yang hanya mencapai 3% dari target tahunan, penarikan maskapai domestik sejak Juni 2025, serta keterbatasan aksesibilitas transportasi publik yang menghambat optimal functioning bandara sebagai katalisator ekonomi regional, sehingga efek multiplier yang diharapkan dari investasi infrastruktur senilai Rp 2,6 triliun tersebut belum terealisasi secara maksimal dalam menarik investasi baik domestik maupun asing ke wilayah tersebut.

3.4 Perbandingan Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara

Dari segi infrastruktur, Bandara Kertajati yang mulai beroperasi pada 2018 mengungguli Bandara Husein Sastranegara yang telah beroperasi sejak 1952. Kertajati memiliki luas area mencapai 1.800 hektare, jauh melampaui Husein Sastranegara yang hanya 145 hektare. Perbedaan ini juga tercermin dalam fasilitas terminal, dimana Kertajati memiliki luas terminal 121.000 m² dengan kapasitas 5,6-12 juta penumpang per tahun, sementara Husein Sastranegara hanya memiliki terminal seluas 8.500 m² dengan kapasitas 3 juta penumpang per tahun. Landasan pacu Kertajati sepanjang 3.000 meter juga lebih panjang dibanding Husein Sastranegara yang berukuran 2.200 meter.

Meski memiliki infrastruktur superior, realitas operasional menunjukkan cerita yang berbeda. Husein Sastranegara berhasil melayani 1.947.000 penumpang pada 2024, jauh melampaui Kertajati yang hanya melayani 230.830 penumpang. Perbedaan ini juga terlihat dalam jumlah maskapai aktif, dimana Husein Sastranegara melayani 8 maskapai dibanding Kertajati yang hanya 3 maskapai. Dalam hal konektivitas, Husein Sastranegara unggul dengan 12 rute domestik berbanding 2 rute domestik Kertajati, meski keduanya memiliki keterbatasan dalam rute internasional.

Perbedaan paling mencolok terlihat pada aspek finansial. Total investasi Kertajati mencapai Rp2,6 triliun, sangat kontras dengan investasi renovasi Husein Sastranegara sebesar Rp150 miliar. Namun, besarnya investasi Kertajati belum menghasilkan return yang positif, terbukti dari kerugian operasional Rp60 miliar per tahun dan ROI negatif -23,1%. Sebaliknya, Husein Sastranegara meski mengalami kerugian operasional Rp2,3 miliar per tahun, masih mampu mencatat ROI positif 8,7%. Menariknya, revenue per passenger Kertajati (Rp145) lebih tinggi dari Husein Sastranegara (Rp89), menunjukkan potensi yang masih bisa dioptimalkan. Lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara

Data ini menggambarkan tantangan klasik dalam pembangunan infrastruktur besar: tersedianya fasilitas modern tidak otomatis menjamin utilisasi yang optimal. Bandara Kertajati dengan infrastruktur canggih masih perlu waktu untuk membangun ekosistem penerbangan yang matang, sementara Husein Sastranegara meski dengan keterbatasan fisik, telah memiliki foundation operasional yang solid. Keberhasilan kedua bandara di masa depan akan sangat bergantung pada strategi pengembangan rute, kerjasama dengan maskapai, serta sinergi dalam melayani kebutuhan transportasi udara di Jawa Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis aksesibilitas dan dampek ekonomi regional, Bandara Kertajati belum bisa mencapai tujuan pembangunannya sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis isochrone menunjukkan keterbatasan akses transportasi publik yang signifikan, dimana mayoritas POI memerlukan waktu tempuh lebih dari 30 menit dan hanya satu terminal yang dapat diakses dengan mudah. Dari aspek ekonomi, meskipun terjadi peningkatan indikator makro seperti PDRB dan penurunan kemiskinan, kontribusi sektor transportasi terhadap perekonomian daerah tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dan pola investasi PMA-PMDN yang fluktuatif mengindikasikan bandara belum menjadi daya tarik investasi yang stabil.

Temuan ini diperkuat oleh perbandingan operasional dengan Bandara Husein Sastranegara yang menunjukkan paradoks infrastruktur versus utilisasi. Meski Kertajati memiliki infrastruktur superior dengan luas area 1.800 hektare dan kapasitas 12 juta penumpang per tahun, utilisasinya sangat rendah dengan hanya 230.830 penumpang (2024) dibanding Husein Sastranegara yang mencapai 1.947.000 penumpang. Investasi Rp2,6 triliun menghasilkan ROI negatif -23,1%, sementara Husein Sastranegara dengan investasi Rp150 miliar mampu mencatat ROI positif 8,7%. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa infrastruktur transportasi yang tidak didukung oleh sistem konektivitas yang memadai dan perencanaan ekonomi regional yang terintegrasi akan sulit mencapai efektivitas operasional dan dampak ekonomi yang diharapkan.

Daftar Pusataka

-

1.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2025). Bandar Udara: KERTAJATI.

-

2.Fikri & Alfarizi. (2023). 5 fakta Bandara Kertajati gantikan Bandara Husein Sastranegara.

-

3.Gulo, S. (2023). Perancangan Terminal Penumpang Bandar Udara Internasional Binaka Gunungsitoli, Nias Tema Arsitektur Futuristik. Doctoral dissertation, Universitas Quality Berastagi.

-

4.Idris, M. (2024). Rugi Rp 60 Miliar Setahun, Bandara Kertajati Milik Siapa? Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2024/06/14/211427626/rugi-rp-60-miliar-setahun-bandara-kertajati-milik-siapa

-

5.Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

-

6.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2025). Bandara Kertajati resmi beroperasi penuh, menhub targetkan layani 12 juta penumpang hingga tahun 2024.

-

7.Muta'ali, Lutfi. (2015). Teknik Analisis Regional Untuk. Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi. (BPFG)

-

8.Nugraha A. (2024). Didominasi dari BIJB Kertajati sepanjang April 2024, BPS Jabar catat penumpang angkutan udara 18.083 orang.

-

9.Pratomo, M. W. (2025). Maskapai Domestik Angkat Kaki dari BIJB Kertajati. Radio Republik Indonesia. https://m.rri.co.id/jawa-barat/bisnis/1650003/maskapai-domestik-angkat-kaki-dari-bijb-kertajati

-

10.Pratiwi, N. R., Masruroh, P. D., Romadhoni, A. R., Borahima, B., & Setianto, R. H. T. (2025). Optimalisasi Strategi Operasional Dan Intergrasi Sistem Transportasi Dalam Peningkatan Kunjungan Wisata Indonesia; Studi Kasus Destinasi Wisata Asia Tenggara. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(8), 5607-5622.

-

11.Ryandi, D. (2018). Minim Akses, Bandara Kertajati Belum Jadi Pilihan Penumpang Bepergian. JawaPos.com. https://www.jawapos.com/bisnis/0125404/minim-akses-bandara-kertajati-belum-jadi-pilihan-penumpang-bepergian

![[GEODATA] Tutupan Lahan Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1684312961161_COVER%20GEODATA_%20Tutupan%20Lahan.png)

![[GEODATA] Status Ekonomi dan Sosial (SES) Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1693454652933_20230831-085941.jpg.jpeg)

![[GEODATA] Point of Interest (POI)](https://mapidstorage.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/foto_doc/mapidseeit/doc_1648452337_d8074cde-5aef-4820-88ba-b6cc500a7e04.jpeg)